كيف وصلنا إلى ديسمبر بهذه السرعة؟

أين انقضى عام ٢٠٢٥؟

كيف وصلنا إلى ديسمبر بهذه السرعة؟

أين انقضى عام ٢٠٢٥؟

وكيف انتقلنا، وكأننا نغفو لحظة

لفهم هذا الانضغاط الغريب في إحساسنا بالزمن، لا يكفي أن نلوم تسارع الحياة أو ازدحام الأيام، بل علينا أن ننظر أعمق: إلى الطريقة التي يتعامل بها الدماغ مع الوقت من الأساس.

مصطلح «إدراك الوقت» نفسه مضلِّل إلى حدٍّ ما، لأن الوقت لا يوجد في الخارج بوصفه كيانًا يمكن التقاطه أو الإحساس به مباشرة. فنحن حين نُدرك لونًا أو صوتًا أو طعمًا أو ملمسًا، تكون هناك مثيرات مادية واضحة: طول موجي لجسيم ضوئي يدخل العين، أو تردد موجة صوتية تصل إلى الأذن، أو جزيئات كيميائية تلامس مستقبلات التذوق والشم، أو ضغط فيزيائي على سطح الجلد.

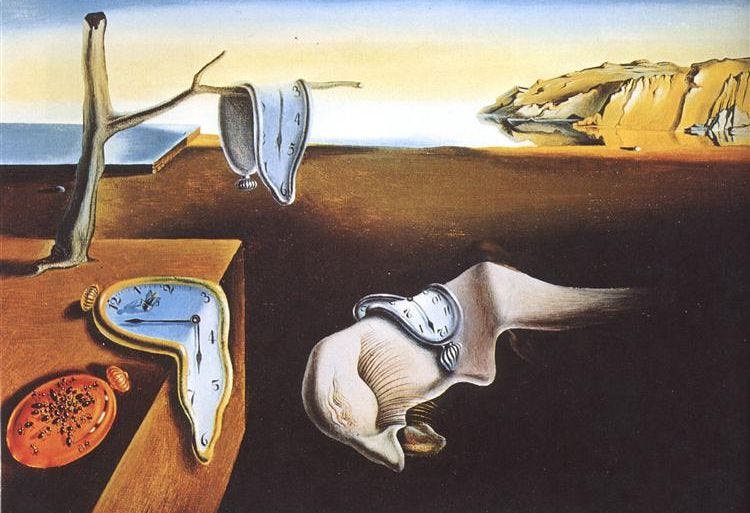

أما الوقت، فلا يحمل مثيرًا من هذا النوع. لا يوجد «جسيم زمني» يعبر الحواس، ولا إشارة فيزيائية خالصة تقول للدماغ: هذا هو الزمن.

فكيف إذًا يتعامل الدماغ مع الوقت؟

الدماغ لا يُدرك الوقت، بل يستنتجه. تمامًا كما نفهم مرور الزمن من دقات ساعة، يقدّر الدماغ الزمن عبر تتبّع التغيّر. لكنه، على عكس الساعة، لا يعتمد على نبضات منتظمة أو عدٍّ ثابت. ما يفعله ببساطة هو جمع ما حدث.

كلما امتلأت الفترة الزمنية بالأحداث والتغيرات، بدا الزمن أطول. وكلما خلت من التنوع، انضغط وتلاشى. لهذا، في التجارب المعملية، تبدو صورة متحركة أو متذبذبة وكأنها عُرضت لوقت أطول من صورة ثابتة، رغم أن المدة الزمنية واحدة تمامًا.

الزمن، إذًا، ليس ما يمر بنا، بل ما نملؤه بما يحدث.

وما نشعر بأنه «سرعة الوقت» ليس إلا انعكاسًا لفقر التجربة أو غناها في ذاكرة الدماغ.

لهذا السبب أيضًا، يُبلّغ شهود الأحداث الشديدة — كحوادث السيارات مثلًا — عن إحساس واضح بتباطؤ الزمن. ففي لحظات الخطر القصوى، يبدو وكأن الوقت يتمدّد، وكأن الثواني تفقد إيقاعها المعتاد.

في إحدى الدراسات الشهيرة، سقط المشاركون إلى الخلف داخل شبكة أمان من ارتفاع يتجاوز ثلاثين مترًا. وبعد انتهاء التجربة، طُلب منهم تقدير المدة الزمنية التي استغرقها السقوط. اللافت أن تقديراتهم كانت أطول بأكثر من الثلث مقارنةً بتقديرهم لسقوط شخص آخر شاهدوه، لا عاشوه.

ما يحدث هنا أن الشدّة الانفعالية المصاحبة للتجربة المباشرة تُضخّم الانتباه إلى أقصى حدوده. في تلك اللحظات، يعمل الدماغ بكامل طاقته على التقاط التفاصيل، فيُخزّن ذكريات كثيفة، غنية، ومشبعة بالأحداث الدقيقة. وعندما يعود لاحقًا ليقدّر الزمن المنقضي، يعتمد على هذه الذاكرة غير الاعتيادية، فيستنتج خطأً أن الوقت كان أطول مما كان عليه فعليًا.

الوقت… هل يمر سريعًا فعلًا؟

لفهم ما حدث لشهر نوفمبر، وما تبقى من عام ٢٠٢٥، نحتاج إلى التمييز بين نوعين مختلفين من تقدير الزمن: التقدير بأثرٍ رجعي، أي كم من الوقت مضى عند النظر إلى الوراء، والتقدير الآني أو الاستباقي، أي كيف نشعر بمرور الوقت في اللحظة نفسها.

كما يعرف كل طفل، فإن الدقائق التي تُقضى في انتظار طبيب الأسنان تبدو طويلة وثقيلة، مقارنةً بالدقائق نفسها حين تُقضى في اللعب بلعبة جديدة. والسبب لا يعود إلى اختلاف الزمن، بل إلى اختلاف الانتباه.

مرة أخرى، تكمن الإجابة في كمية الأحداث التي يشهدها وعينا، وفي ما نوجّه إليه انتباهنا تحديدًا. كلما انصبّ تركيزنا على مرور الوقت ذاته، بدا لنا أبطأ وأكثر لزوجة. وكلما انشغل انتباهنا بشيء آخر، تلاشى الإحساس به.

يقول المثل القديم إن الوقت يمر سريعًا حين نستمتع، لكن المتعة ليست شرطًا. يكفي أن يكون ذهنك مشغولًا. سواء كنت تعمل، تلعب، تفكّر، أو تحلّ مشكلة، فإن انصراف انتباهك عن الزمن يجعله ينساب دون أن تشعر.

لكن جرّب أن تحدّق في ساعة الحائط لخمس دقائق فقط، وستدرك كم يمكن للوقت أن يبدو بلا نهاية. إلا إذا تركت ذهنك يسبح بعيدًا، فإن الملل أكثر من أي شيء آخر يُبطئ الزمن، ويجعله عبئًا محسوسًا.